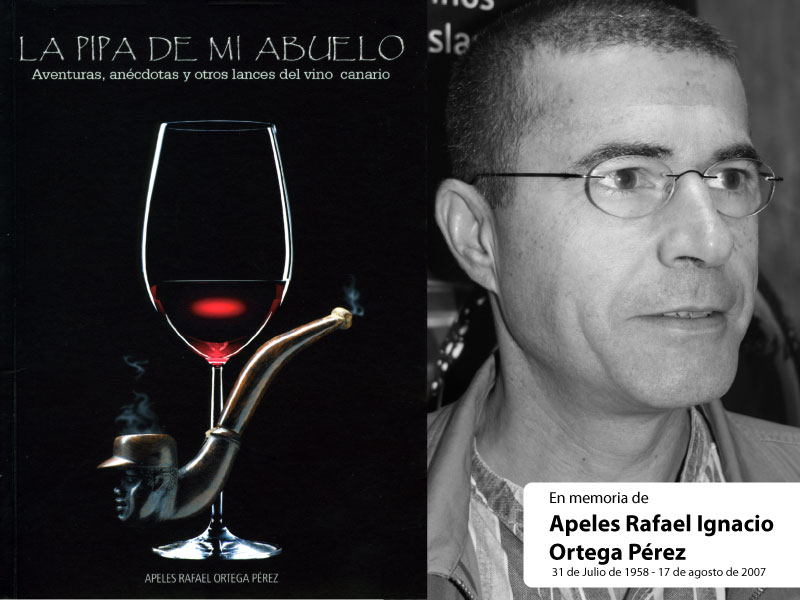

L A p I P A D E M I A b U E L O

POR Apeles R. Ortega.

Publicado en la Revista Bodega Canaria num. 7, febrero de 2002

Hay tantos lugares, tantas comarcas, y tantos sabores donde dar satisfacción al gusto personal que siempre se duda a la hora de elegir y se recuerda la opinión de los que afirman que en Canarias, a pesar de esta variedad vinícola, el número de denominaciones de origen es excesivo y que un territorio tan pequeño como el archipiélago tenga nada menos que diez sólo contribuye a la confusión y a complicar la promoción en el exterior de los caldos. Quienes así piensan se llevan las manos a la cabeza en el caso de Tenerife, que posee cinco de las diez.

Los que sostienen la opinión contraria argumentan que los distintos microclimas, suelos, alturas, humedades, usos vitícolas y variedades justifican de sobra lo que es un simple reflejo de la condición de continente en miniatura de las islas, sobre todo de Tenerife, mientras que en La Rioja, por ejemplo, uno puede desplazarse trescientos kilómetros sin variar de clima ni de sabor.

Sin dejar de reconocer la razón, práctica, de los primeros, me inclino más en favor de los segundos, al menos en el caso de Tenerife, que conozco mejor por simples motivos de residencia, y porque si sus vinos sólo se clasificaran entre los del norte y los del sur su retrato quedaría incompleto.

En la vertiente norte se aprecian muchas diferencias entre los de Tacoronte‑Acentejo y los del Valle de La Orotava, por no hablar de los de Ycoden Daute. En el sur, el paladar distingue entre los de Abona y los del Valle de Güímar. Y qué decir de esos vinos inclasificables de Anaga o de Vilaflor, de los que no queda más remedio que ir a beberlos en el sitio por lo escasamente comercializados que están.

Un panorama vinícola tan variado nos hace dudar a la hora de la excursión enológica, de trazar una de esas rutas del vino que den respuesta a la pregunta que titula esta pipa. Les propongo una, que tiene la ventaja añadida de que puede hacerse a pie y cuesta abajo, por lo que no habrá necesidad de llevar el coche o de buscar un amigo abstemio para que conduzca, aunque para iniciarla habrá que recurrir al transporte público y, por descontado, tener un mínimo de espíritu deportivo, que en absoluto está reñido con el disfrute de los vinos de la tierra.

Se llega en guagua a La Matanza de Acentejo, y una vez en el municipio se toma un taxi para subir hasta La Vica, un sitio casi en la cumbre, que algunos conocen por La Morra, pues los dos nombre le da la gente de la zona. Ahí está, desde hace más de veinte años, Bar Formica‑Casa Carlos. Es el establecimiento radicado a mayor altura, casi lindando con la Corona Forestal. Y se quiere tomar fuerzas para iniciar la marcha, la especialidad de la casa, el conejo al ajillo con el vino del lugar, es única en la comarca.

Luego se inicia el descenso a pie, a través de fincas de castaños y bancales y terrazas de diversos cultivos, hasta llegar al Llano de La Matanza, donde ya se pueden ver los viñedos más altos del municipio.

En esta zona, uno puede detenerse unos minutos para decidir, mientras se deleita con el paisaje, si continúa hacia la izquierda o hacia la derecha. Caminando en esta última dirección, hacia la Cruz del Camino, se encuentran unos establecimientos reputados: Doña Candelaria, el Centro Médico (sic), Casa Pancho, La Pintada… Todos ellos ofrecen buena cocina ‑aunque hay que tener cuidado con la afición de alguno de ellos a lo picante‑ y vino excelente.

Aunque se puede pedir vino, lo recomendable es terminar el periplo con parra o con ron, sentados frente al mar, pues aquel necesita de temperaturas más frescas para conservarse bien

Si la decisión es ir hacia la izquierda, en dirección a las Toscas de San Antonio, se llega, pasado un embalse, al afamado Bodegón Casanova, que quizá ofrezca el mejor plato de pescado salado que pueda encontrase en algunos kilómetros a la redonda. Y con un vino a la altura.

Después del Casanova se comienza a bajar por las Toscas de San Antonio. La pendiente es muy pronunciada, pero el camino ofrece muchos refugios para el descanso del cuerpo y la golosina del paladar. Casa Manolo, Casa Joaquín, La Pendiente, El Salón, El Pimienta… Si uno pretende disfrutarlos todos puede llegar bastante deteriorado a la carretera general del norte, final del trayecto, donde de nuevo se cogerá la guagua para regresar a casa.

Cabe todavía prolongar la travesía si apetece terminarla con sabores más fuertes que los del vino. Entonces es imprescindible el amigo abstemio para conducir, pues se trata de llegar al Caletón de La Matanza, a la costa ‑y luego subir, claro‑, a través de seis o siete kilómetros por una carreterilla que desciende en zig‑zag por los acantilados de Acentejo.

Allí abajo, escondido en una entradita del mar, está el pueblo de El Caletón, apiñado entre el mar y el acantilado. Es uno de esos lugares que encantan por su pintoresquismo y que tiene, al borde mismo de la playita que disfrutan sus vecinos en verano, una simple cueva que hace las veces de bar. Aunque se puede pedir vino, lo recomendable es terminar el periplo con parra o con ron, sentados frente al mar, pues aquel necesita de temperaturas más frescas para conservarse bien.

Para que no hagan el viaje en balde, la cueva‑bar sólo abre en verano, pues el resto del año el mar entra en ella e impide el funcionamiento del negocio.

La ruta descrita sólo es una sugerencia entre las muchas que se pueden hacer en La Matanza, como en este caso, o en cualquier otro municipio o comarca. Se va sin prisa, de paseo, probando los vinos de los establecimientos conocidos, de los nuevos que siempre se pueden descubrir en el camino o de esos que sólo abren un par de meses al años en los bajos de una vivienda particular, para despachar el vino de la finquita familiar.

Si fuera este último el caso, entre sin reparo en ese garaje de la casa autoconstruida, que para eso está abierto al público, y disfrute de su vino artesano y de su comida casera sin hacer como la protagonista de una anécdota que me han contado en más de un municipio, incluso en más de una isla, como ocurrida en el lugar.

Cierta señora tan amante del vino como avergonzada de su afición a beberlo ‑en los pueblos pesa mucho el qué dirán, sobre todo entre gente de edad‑, había ideado un ardite que, a fuerza de repetirlo, no engañaba a nadie, aunque todos fingían no percatarse.

La señora entraba en el guachinche o en la venta y se aposentaba en el mostrador con naturalidad.

‑Buenas tardes. Póngame un litro de vino y cinco vasos.

Y el bodeguero acercaba la manguera del garrafón a una botella de un litro y se la servía, con los cinco vasos. La señora, mientras, se asomaba a la puerta y miraba calle abajo.

‑¿Dónde se metieron?

No pasaba mucho tiempo antes de que se sirviera en uno de los cinco vasos.

‑Mejor lo voy probando, que esta gente se rezagó…

Momentos después volvía a asomarse a la puerta y ponía cara de contrariedad.

‑Pues se habrán perdido.

Se servía otro vaso de vino y así continuaba, con periódicas miradas a través de la puerta, buscando a sus hipotéticos acompañantes, mientras la botella se consumía poco a poco. Cuando ya estaba vacía, un último vistazo a la calle y otra vez la cara de enfado:

‑Dígame cuánto le debo, que estos carajos ya no vienen.