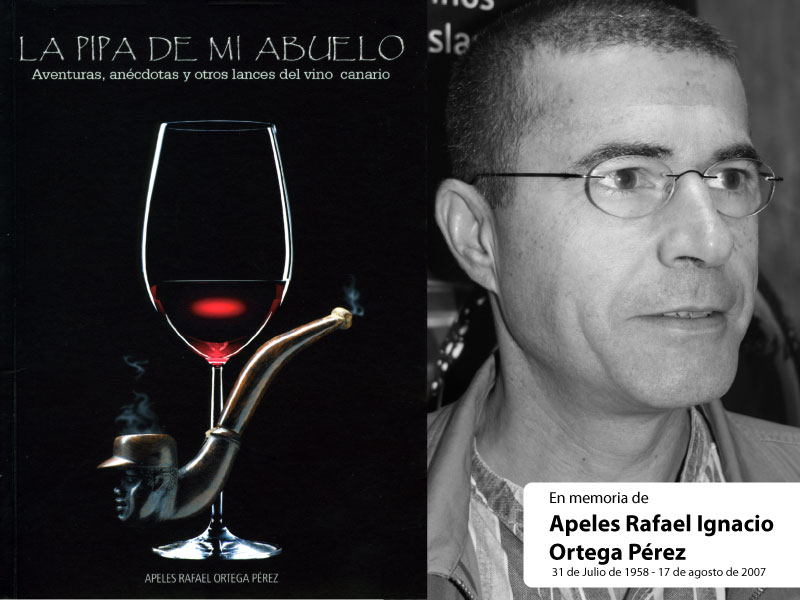

- Por Apeles Rafael Ortega Pérez (Publicado en la revista Bodegacanaria edición impresa en abril de 2003 – La pipa de mi abelo)

¿Habrá algún día un mundo sin guerra? Esa prueba de que la civilización no ha progresado lo suficiente se resiste a desaparecer. En estas fechas las grandes operaciones militares en Iraq han provocado que olvidemos otros enfrentamientos bélicos que permanecen diseminados sobre el planeta, pues su misma pervivencia en el tiempo hace que dejen de ser noticia para los medios y cadenas de televisión. Es lo malo que tienen las leyes del periodismo.

Un asunto tan doloroso, que provoca tantas muertes y tantas mutilaciones de cuerpos y de esperanzas en el mundo, se presta poco a la broma o al comentario frívolo. Pero en una revista como esta, que defiende la cultura del vino y todo lo que implica de concordia, de armonía, de diálogo y de búsqueda de soluciones pacíficas o, por emplear una palabrota de los políticos que luego los periodistas hacemos la bobería de imitar, de multipolaridad, permitáseme que rescate del olvido un episodio minúsculo, casi una historieta chusca, pero real, de los tiempos de la Guerra Fría, en el que el vino de La Palma y la propia isla tuvieron algo que ver y en el que fui actor involuntario y bastante secundario.

Al grano. Años sesenta, en plena Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y el mundo que vivía sin respirar a causa de esa angustia terrible que dio en llamarse el «terror nuclear». Las dos potencias hegemónicas no podían verse ni en pintura, y el choque fatídico que pondría fin a la humanidad, con avisos nada tranquilizadores como el de la crisis de los misiles en Cuba, parecía inevitable.

En esa época La Palma vivía sus días de gloria platanera. En todas partes se construían fincas de plátanos y el Valle de Aridane ya era una inmensidad verde desde las medianías hasta la costa, salpicada por los enormes estanques de agua para el regadío de esta agricultura de exportación. Muchos extranjeros, sobre todo británicos y alemanes, comenzaban a fijar su residencia en la isla, aunque la modernidad que ellos traían no terminaba de entrar del todo y se avisaba a la Guardia Civil si se veía pasar a uno de esos europeos haciendo footting en pantalón corto, pues para las buenas gentes sólo se trataba de un loco corriendo en calzoncillos. Y del terror nuclear había hasta un reflejo comercial en las tiendas, que vendían una marca de raticida que se anunciaba como «la bomba atómica contra las ratas».

Además de británicos y alemanes, también llegaron a La Palma unos pocos estadounidenses, casi todos militares, pues su país había instalado una base de observación en la playa de Puerto Naos, en Los Llanos de Aridane. ¿Y qué observaban desde allí? Pues desde esas instalaciones, hoy inexistentes porque hace años el avance tecnológico las hizo innecesarias, se vigilaba ni más ni menos que el paso de submarinos soviéticos por esa zona del Atlántico, asunto que no era ningún secreto y que estaba recogido en los tratados que España y Estados Unidos firmaron en la época.

Los militares allí destinados no tenían la apariencia cinematográfica de los agentes secretos ni aspecto de héroes. Eran tipos corrientes, que incluso hacían gasto en el pueblo, sobre todo en los restaurantes, en el alquiler de sus viviendas y en una tienda radicada, todavía hoy, en la avenida Doctor Fleming de Los Llanos, donde compraban equipos y útiles de submarinismo, que necesitaban porque tenían sumergidos en las aguas de Puerto Naos sus sensores, sonares y demás artilugios de detección.

Pues sucedió un día que esos americanos tuvieron necesidad de contratar a un matemático, seguramente porque la inexistencia de ordenadores obligaba a hacer muchos cálculos, y pusieron un anuncio en el Diario de Avisos, periódico que entonces se editaba en La Palma. Ignoro cuantas respuestas recibieron, pero finalmente lograron hacerse con uno cuyo hijo menor, casualidades del destino, estudiaba la primaria con un servidor de ustedes, en el colegio Padre Manjón.

Con frecuencia su madre lo enviaba a llevarle la comida a su padre a la base de los americanos, y con frecuencia yo lo acompañaba hasta allí para entregarle el almuerzo y los dos entrábamos como Pedro por su casa en aquellas instalaciones que poco tenían de misteriosas, pues su aspecto era una mezcla de oficina y de taller moderno, sin vigilancia en el exterior. El almuerzo, acompañado siempre de una botella de vino de Las Manchas, iba siempre en uno de esos cestos de mimbre que entonces usaban quienes se llevaban la comida al trabajo.

Imagino que el matemático palmero convidaría a un vasito de su vino a la gente de la base, que se quedaría encantada con él, pues con el paso de los días mi amigo comenzó a llevarle en el cesto dos botellas en vez de una. Su padre bebía siempre la misma cantidad, pero las dos botellas pronto pasaron a tres y, al final, ya era más práctico llevar un garrafón. A todo el mundo le gusta lo bueno, y los americanos no iban a ser una excepción con ese tinto de Las Manchas de sabor carnoso y aromas de hierba.

En el viaje desde Los Llanos hasta Puerto Naos, cargando el garrafón, solíamos ir en una guagua de la compañía María Santos Pérez, un vehículo antiguo que por su techo curvo, su trompa delantera y las dos antenas con una bola blanca en el extremo que sobresalían de cada lado del parachoques (los vehículos pesados de la época las utilizaban de punto de referencia para maniobrar en lugares estrechos) la gente lo llamaba «La Cucaracha».

Pero la puntualidad nunca ha sido característica de los transportes insulares y en muchas ocasiones hacíamos auto-stop. Casi siempre nos recogía el primero que pasaba, pues éramos dos niños y la época también era otra. Un día nos llevó un alemán que conducía una furgoneta Volkswagen. Hablaba bien el español y supusimos que viviría en el pago de Todoque, donde se asentaban numerosos compatriotas suyos, y también británicos. Ese tipo tan simpático nos recogió en otras ocasiones, en las que incluso repetía su gentileza volviéndonos a llevar en el viaje de regreso, con el garrafón vacío que sustituíamos por el nuevo.

La última vez hasta se molestó en bajarnos el garrafón de vino de la parte trasera de la Volkswagen. En ese momento me pareció que pesaba algo menos que al cargarlo, pero no le di importancia y lo llevamos, como de costumbre, donde los americanos ya lo estaban aguardando. A ellos también les llamó la atención su mayor ligereza y uno lo examinó con desconfianza, nos preguntó quién nos había acercado hasta allí y al decirle el nombre del alemán decidió romper el forro de caña que se usaba para proteger el garrafón de cristal de los golpes (hoy se utilizan de plástico). Sorpresa: el garrafón de 16 litros se había convertido en una garrafa de cuatro, bajo la cual había una especie de magnetófono de bobinas, algún artilugio cuya utilidad desconocíamos y tres o cuatro pilas de petaca que alimentaban el conjunto.

No nos dijeron nada, faltaría más. El padre de mi amigo tal vez lo reprendería para que no anduviera con desconocidos, pero siguió prestando sus servicios matemáticos a los americanos. Y nosotros continuamos llevándoles los garrafones con la preciada bebida.

Ahí terminó la frustrada operación de espionaje. El alemán, probablemente, sería un agente de la Alemania Oriental, de la Alemania comunista, que viviría en La Palma camuflado entre tanto germano de la República Federal que también se había asentado en la Isla. Y probablemente los americanos de la base de Puerto Naos ya tendrían información sobrada de sus actividades. Canarias fue tierra de espías desde la I Guerra Mundial, y no sé si hoy también. Hasta 1945 los submarinos alemanes se reunían en el mar que se divisa desde el mirador de La Garañona, en el municipio tinerfeño de El Sauzal, y hablan las lenguas, y hasta el escritor Vázquez Figueroa, de que también lo hacían en Fuerteventura.

No muchos años después del episodio narrado, estalló en La Palma el volcán Teneguía, precedido de movimientos sísmicos. Hoy se sabe, gracias a la desclasificación de documentos secretos, que el primer temblor de tierra que se sintió en la isla hizo creer a los americanos de Puerto Naos que un submarino nuclear soviético había estallado accidentalmente en las profundidades, percance que ya habían sufrido los rusos en alguna ocasión anterior (y que hoy continúa pasándoles). Pero hechos los primeros análisis, concluyeron que se trataba de «sismología volcánica» y advirtieron a las autoridades. Incluso acertaron, con la tecnología de 1971, en que la erupción sería en Fuencaliente.

Volviendo a nuestro espía alemán, desapareció y no volvimos a verlo. Pero pasaron los años, cayó el muro de Berlín y un día cualquiera, cuando la infancia ya quedaba bastante lejos, mi amigó me telefoneó desde La Palma. «¿A que no adivinas quién ha aparecido por aquí?», me dijo. Era él. Tras la derrota del comunismo, un sistema por el que luchó y en el que, posiblemente, hasta habría creído, se acordaría de cierta isla a la que lo enviaron a vigilar a los americanos, con buen clima, con precios con los que su pensión le cundiría más y con un vino que, ¿se le haría la boca agua al rememorarlo?, no estaba nada mal… El lugar perfecto para vivir sus últimos días.

Hace pocas semanas murió en La Palma a edad muy provecta. Me quedé con las ganas de hacerle una entrevista, pero él nunca quiso hablar y se llevó sus secretos a la sepultura. Suele decirse que la realidad supera a la ficción, y ejemplo de esta última es la novela de uno de los maestros del género, Graham Greene, «Nuestro hombre en La Habana», en la que su protagonista se ofrece como espía a los británicos. Estos aceptan, pero el aspirante a agente secreto descubre luego que no encuentra nada que espiar y, para evitar el ridículo, dibuja el plano de una aspiradora doméstica que usaba para limpiar su casa y lo envía a Londres, diciendo que era una nueva y poderosa arma inventada por los cubanos, que podrían proporcionársela a los soviéticos. Los británicos se tragan la superchería, y el resto de la historia ya se lo pueden suponer…

Me permitirán que piense que la verídica ocurrencia del alemán, a costa del garrafón de vino de Las Manchas, supera por su misma simplicidad la imaginación literaria de Greene, de Le Carré o de cualquier otro maestro de las novelas de espías.

Las Manchas continúa hoy, ajena a estas historias de espionaje, ofreciendo su vino gracias al tesón de generaciones de agricultores para dominar un suelo agreste y volcánico. Las viñas siguen cultivándose por el sistema de rastreras y conviven las bodegas tradicionales con las modernas. Tal vez, si el jefe americano, del que cuentan que no bebe nada, y el jefe iraquí, que no sé si el islam le permitirá beber, se hubiesen reunido en torno a un garrafón de su tinto rubí y de matices violetas se hubiera evitado lo que finalmente ocurrió. Ya dice la gente que la «exaltación de la amistad» es una de las fases de la borrachera.