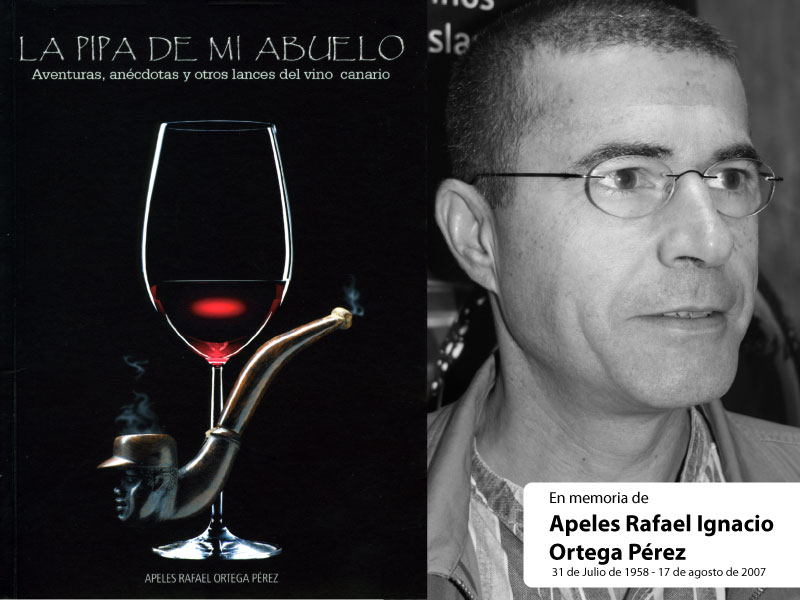

La Pipa de mi abuelo – Vino, salud y algo más. Publicado en la Revista Bodegacanaria julio de 2002. Por Apeles Rafael Ortega Pérez

El consumo moderado de vino y su efecto benéfico en la salud es algo repetido, en lo que están de acuerdo todos los médicos y nutricionistas, que afirman que es excelente para prevenir enfermedades coronarias y hasta las cancerígenas, la diabetes o el también temido Alzheimer.

Las bondades del vino ya las prescribió Hipócrates, el llamado padre de la medicina, quien afirmaba que «el vino es cosa admirablemente apropiada al hombre, tanto en el estado de salud como en el de enfermedad, si se le administra oportunamente y con justa medida». A nuestra bebida favorita también se le ha buscado contenido filosófico: «la verdad está en el vino», decían los romanos, aunque esta máxima ya la han simplificado en nuestros guachinches con un menos enigmático y más pedestre «el vino habla solo».

Incluso en la actualidad algunos le atribuyen propiedades mágicas o sobrenaturales, como observé una vez en una bodega de Acentejo. Al mostrador llegó un matrimonio con aspecto apenado, y cuando sus conocidos les preguntaron la causa de tanta tristeza contestaron que venían del sepelio de un allegado, y aunque no se sentían para muchas alegrías se detuvieron allí porque «quien va a un entierro y no toma un vaso de vino, el suyo viene en camino».

Son innumerables las anécdotas sobre los prodigios del vino. Hace pocos años acudía a un gimnasio que también frecuentaba un hombre sexagenario, que llamaba la atención por una forma física y una robustez casi de Hércules, impropias de su edad. Un tipo de sesentón que en Europa no es raro, pero que escasea en España, donde la mayoría tiene el aspecto propio de quien jamás ha entrenado y ha dejado que el sedentarismo y el abuso en el comer le impongan una talla más en los pantalones cada año que pasa.

El sexagenario hacía unos entrenamientos muy duros, incluso para alguien mucho más joven que él: sentadillas con una mancuerna de 30 kilos en cada mano, curl de bíceps con una barra cargada con 50 kilos, o un press de banca con 120 kilos. Había quien pensaba que aquel hombre tenía que «doparse», recurrir a saber qué producto energético o potenciador, de esos que, legales o ilegales, abundan en el deporte profesional.

De hecho, mientras hacía sus ejercicios el sexagenario solía tomar algo de dos recipientes, de esos que utilizan los ciclistas. Quienes lo sospechaban eran personas que en sus entrenamientos estaban obsesionadas con las bebidas isotónicas, que andaban siempre preocupadas por los suplementos de creatina, de proteínas y aminoácidos, que estaban pendientes del betacaroteno, del ácido fólico, de los fitosteroles, del licopeno y hasta de los ácidos grasos Omega 3, de toda la parafernalia química asociada al rendimiento deportivo.

Hasta que un día el sexagenario reveló su secreto y explicó algo obvio, que su capacidad para hacer un press de banca con 120 kilos de pesas en la barra obedecía más a su técnica depurada que a su fuerza bruta, que se limitaba a alimentarse según el sabio principio de comer de todo sin abusar de nada y que el único «dopaje» o refuerzo adicional para sus entrenamientos eran esos misteriosos recipientes. En uno había un batido energético de leche, miel y gofio, al que en ocasiones añadía almendras molidas. En el otro, «una cuarta de vino, que a su valor calórico une un indudable efecto euforizante».

Pues vaya con el efecto euforizante. Probablemente también radique en él la causa de esta segunda anécdota, que viene a demostrar que donde ha fracasado la medicina puede triunfar el vino. Un amigo mío, médico, no sabía ya qué hacer con un paciente, al que no lograba sacar del cuadro depresivo al que lo había llevado una mezcla de problemas profesionales y de desastres en su vida privada.

Los tratamientos habituales no daban resultado con este paciente, hasta que le preguntó:

– ¿A usted le gusta el mar?

– Nunca he sido playero, pero sí, me gusta.

– Pues al menos dos veces cada semana irá usted a la playa, se dará un baño en el mar y antes de regresar a casa se comerá un pescado con un vasito de vino.

El primer día que siguió la recomendación facultativa bajó hasta El Pris de Tacoronte, estuvo media hora leyendo el periódico en la arena, nadó un poco y fue luego a uno de los restaurantes que hay en ese barrio pesquero. El mar le abrió el apetito y se comió un bocinegro con el correspondiente vaso de vino.

En realidad fueron dos los vasos, una cantidad que en nada podía afectar una constitución física como la suya, pero suficiente para que mientras comía el bocinegro a la plancha, con sus papas guisadas y su mojo verde, reviviera la imagen, a la que en la playa apenas había prestado atención, de dos niños y dos niñas que iban nadando hasta una falúa fondeada en el mar y trepaban con movimiento elástico hasta la cubierta para volver a lanzarse al agua. La belleza plástica de esa escena le alegró la sobremesa.

Esa noche durmió mejor. A los pocos días se animó a regresar al Pris. Volvió a leer el periódico en la arena y a nadar en esas aguas de Tacoronte, que en verano se vuelven transparentes y dejan ver en el fondo las rocas sembradas de algas. Como el ambiente contagia, se le pegó algo de la alegría de la tropa de niños que había en la playa, y hasta se deleitó mirando con disimulo a sus mamás en tanga.

Hora de comer y, de nuevo, al restaurante de pescadores a dar buena cuenta del plato de pescado con los dos vasitos de vino, que está vez comió con mayor deleite que en la primera ocasión. En la sobremesa trabó conversación con los parroquianos y, cuando ya empezaba a hacer más fresco, se animó a dar un paseo por la costa hasta Mesa del Mar y la playa de La Arena, caminando junto a los acantilados de Guayonge y Acentejo.

Antes de regresar, se detuvo de nuevo en el restaurante y pidió una botella de vino para llevársela a casa… Nuestro paciente continuó el peculiar tratamiento. Poco a poco se fue asentando en su mente la idea de que la vida tiene cosas hermosas, y también poco a poco fue saliendo del cuadro depresivo y enderezando el rumbo de sus asuntos profesionales y privados.

Si tanto beneficio trae el consumo moderado de vino, no nos hemos de sentir culpables por acompañar nuestras comidas con un vasito o dos. Es un elemento más de nuestra dieta, de nuestra alimentación. Hemos de enseñar a los jóvenes a apreciar este producto de la tierra y a despertar los sentidos y las alegrías que la gastronomía nos aporta. Quien sabe beber tiene un placer más en la vida.