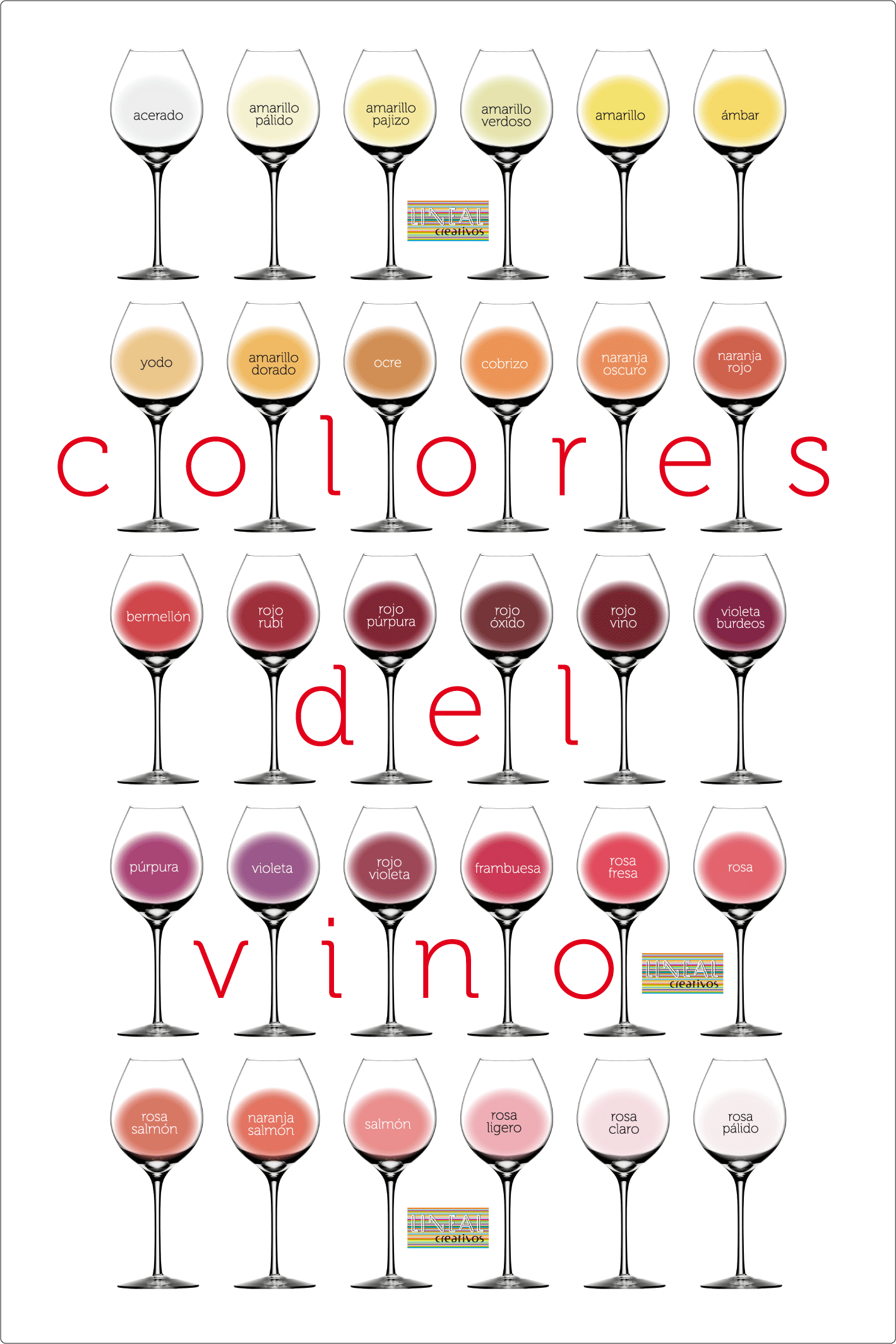

El color del vino se consigue durante el proceso de maceración, nunca logrado mediante la adición de productos químicos ni colorantes, sino por puros procedimientos naturales. Si nos atenemos a lo que la RAE nos ofrece en su diccionario esto podríamos describirlo como una especie de intercambio entre sólidos y líquidos –«macerar: mantener sumergida alguna sustancia sólida en un líquido a temperatura ambiente con el fin de ablandarla o de extraer de ella las partes solubles»-, por tanto y como bien sabemos es un término que se usa igualmente en la cocina para la elaboración de algunas recetas. En este caso nos interesa la segunda parte de la definición, la que nos habla de extraer de ese sólido (piel u hollejos, pepitas, raspones) sumergido en el líquido (mosto) determinadas sustancias (aromas, sabores, color). Tanto si tenemos uvas blancas como uvas negras, al ser peladas su baya es incolora, por lo que es de suma importancia los procesos de macerado a los que se sometan los mostos para lograr el color final del vino. Evidentemente, si se elaboran vinos blancos, durante este tiempo podemos otorgar al mismo que resultará después de la fermentación una gama de colores en tonos verdosos o dorados, los que provienen de ese tipo de uvas y de su estado de maduración durante la cosecha. Donde sí habrá un protagonismo importante del color es en la elaboración de rosados y tintos; en estos casos partimos de uvas tintas o negras, con diferentes tonalidades e intensidades, pero todas capaces de «teñir» el mosto según criterio de cada enólogo y con una finalidad clara: conseguir el mejor color. Como va a ocurrir con los aromas, el equilibrio es fundamental y por tanto el control de los tiempos pasa a ser una tarea complicada y minuciosa, que en el caso de los rosados nos lleva a pocas horas de maceración para poder extraer la cantidad justa de color que se necesita, al estar estos en las gamas del rosa, fresa o frambuesa. Los tintos, por contra, van a tiempos más largos, con días de duración, para conseguir ir a la gama de rojos, púrpuras o granates y con la intensidad de ellos que se quiere conseguir. Las variedades de las que se partan son determinantes para conseguir una mayor o menor capacidad de extracción del color.

Luego, una vez que tenemos el vino resultante, con el color que durante su elaboración se obtuvo, este pasará a darnos más cantidad de información, como es la referente a la edad y al tipo de vino ante el que estamos, en función de como ha sido elaborado. A medida que el vino evoluciona en el tiempo lo hace también su color, en muchos casos apagando su viveza, brillo y transparencia original. También se tiene en cuenta, para saber el tipo de vino que tenemos, el ribete que se observa en la fase visual de la cata, analizándolo con la copa inclinada sobre una superficie blanca de fondo y la luz adecuada; de manera general, cuando nos encontramos con ribetes verdosos en vinos blancos o violáceos en los tintos sabremos que son signos de juventud, de que degustaremos un vino que no ha pasado por procesos de envejecimiento en barrica y que por tanto no serán «vinos de guarda», debiéndose tomar en sus dos primeros años para disfrutarlos de manera óptima; la madera va a conceder al vino una razonable y variable capacidad de envejecer sin deteriorarse, en función del tiempo de crianza al que se someta. Es muy importante comprobar la información que suelen darnos las contraetiquetas de la botella; mucho más que la posible nota de cata -que no deja de ser una valoración subjetiva de alguien- debemos fijarnos en la añada, si tiene paso o no por barrica, las variedades utilizadas, etc., para lograr unos criterios razonables de compra. Para evitar problemas de envejecimientos no deseados mejor es adquirir ese tipo de vinos jóvenes justo cuando se vayan a consumir y teniendo muy en cuenta su edad.